[연중기획] ‘나 혼자 아닌 우리’ <1부> ⑤ 불완전한 개인 불안한 사회 낳다

글 싣는 순서

<1부 : 더불어 살아가기 위하여>

<2부 : 공동체 균열 부르는 ‘신계급’>

<3부 : 한국을 바꾸는 다문화가정 2세>

<4부 : 외국인 노동자 100만명 시대>

<5부 : 탈북민이 한국에서 살아가는 법>

지난해 11월 서울 종로구 국일고시원에서 불이 나 7명이 목숨을 잃었다. 옥탑방까지 빽빽하게 들어찬 54개의 방에는 저마다 ‘고립된 개인’이 몸을 누이고 있었다. 이름은 고시원이지만 입주자는 대부분 40~60대 일용직 노동자로 파악됐다. 전입신고를 하지 않아 숨진 이들의 신원 파악부터 어려움을 겪었다. 고시원을 전전하며 하루벌이로 먹고살다 보니 가족이나 친구도 관계를 끊은 지 오래였다. 사망자 7명 중 4명은 빈소조차 차려지지 않았다.

560만 1인 가구 시대…‘혼자’로 내몰리는 사람들

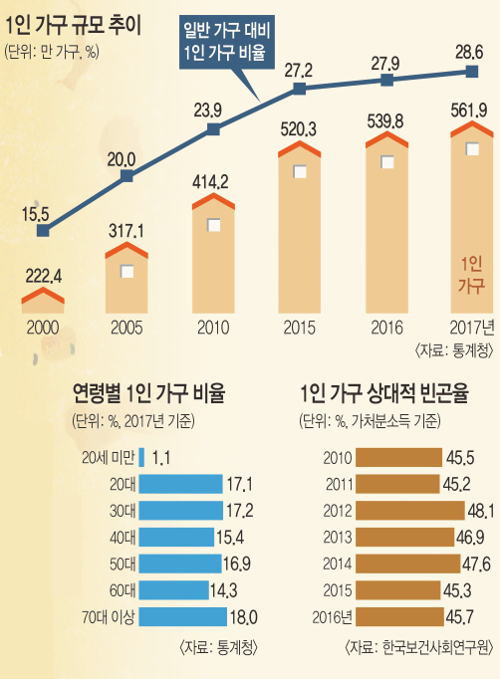

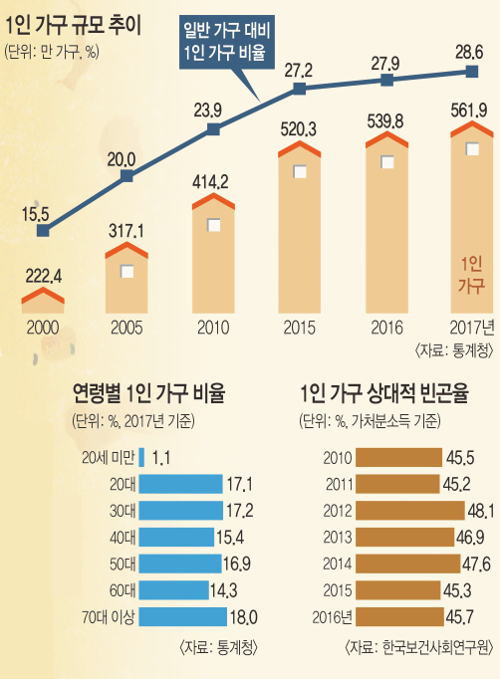

지난해 통계청이 발표한 ‘인구주택총조사’에 따르면 홀로 생활하는 1인 가구는 2000년 222만 가구에서 2017년 562만 가구로 152.6% 급증했다. 17년 만에 2.5배 이상 증가한 것이다. 같은 기간 일반 가구 증가폭은 37.5%에 불과했다.

전체 가구에서 1인 가구 비중도 꾸준히 높아졌다. 1인 가구는 2015년 27.2%를 기록하며 처음으로 2인 가구를 역전했다. 이후 2016년 27.9%, 2017년 28.6%를 차지하며 한국의 가장 주된 가구 유형으로 자리 잡았다. 이런 추세라면 2025년에는 1인 가구가 전체의 31.3%, 2035년에는 34.5%를 차지할 것으로 전망된다. 세 집 건너 한 집은 1인 가구인 셈이다.

1인 가구의 증가는 전 연령대에서 나타난다. 그중에서도 중년층의 증가가 눈에 띈다. 45~64세 중년 1인 가구는 2000년 53만9000가구에서 2017년에는 184만9000가구로 늘었다. 같은 기간 전체 1인 가구 가운데 45~64세가 차지하는 비중도 24.3%에서 32.9%로 높아졌다. 사별로 인한 1인 가구 비율은 지속적으로 감소하고 이혼 비율은 계속 증가하고 있다.

문제는 자연스러운 가치관의 변화 때문이 아니라 어쩔 수 없이 ‘혼자’로 내몰리는 1인 가구가 늘고 있다는 점이다. 실업, 빈곤, 주거 불안정, 이혼 등으로 1인 가구가 된 이들은 다인 가구에 비해 경제적·정서적·육체적 어려움에 취약하다. 1인 가구가 새로운 취약계층으로 전락한 이유도 여기에 있다.

한국보건사회연구원이 공개한 ‘2017년 빈곤통계연보’에 따르면 1인 가구의 상대적 빈곤율은 가처분소득 기준 2010년 45.5%에서 2012년 48.1%까지 높아졌다. 상대적 빈곤율은 우리나라 인구를 소득 순으로 세웠을 때 중간 소득의 50% 미만을 버는 사람의 비율이다. 2016년 45.7%로 소폭 낮아지긴 했지만 사실상 절반 가까운 1인 가구가 빈곤에 허덕이고 있는 것이다.

혼자 사는 이들은 늘었지만 사회활동에 참여하는 비율은 오히려 줄었다. 통계청이 발표한 ‘인구주택총조사에 나타난 1인 가구의 현황 및 특성’을 보면 2010년 26.6%였던 1인 가구의 사회참여 비율은 2015년 23.3%로 감소했다. 모든 연령대에서 공통적으로 나타난 현상이다. 그중에서도 25~54세 연령대의 감소가 두드러졌다.

불완전한 ‘혼자’가 불안한 사회 만든다

전문가들은 이렇게 ‘고립된 개인’이 늘어나면 전통적인 가족의 해체뿐 아니라 공동체의 분열로 이어질 수 있다고 진단한다. 사회적 안전망이 없는 상황에서 최소한의 가족 울타리까지 사라지면서 한 사람 한 사람이 완전한 개인으로 노출되고, 생존을 위해 타인을 경쟁상대로만 바라본다는 분석이다.

박태순 사회갈등연구소장은 6일 “사회적 연대가 유지되려면 국가와 공동체에 대한 신뢰, ‘국가가 우리를 지켜주고 발전을 위해 노력할 것’이라는 믿음이 있어야 하는데 그런 기반이 굉장히 취약해졌다”며 “가족, 지연, 혈연이라는 사적 공동체에도 의지할 수 없고 향후 생존까지 불확실해지면서 사회가 만든 ‘타의적 히키코모리(은둔형 외톨이)’가 늘고 있다”고 설명했다.

이택광 경희대 교수는 “그동안 서양의 복지제도와 같은 역할을 해줬던 가족이라는 최소 단위마저 붕괴됐다”며 “개인이 파편화되면 나의 행위가 상대방에게 어떤 영향을 주는지 고찰하지 않고 공감능력이나 배려가 사라진다. 더 크게는 경제적으로 부유한 일부의 합의로만 대의정치가 이뤄지면서 나치즘의 토대가 될 수 있다”고 지적했다.

불평등이 심화되면 패자로 낙인찍힌 다수의 개인은 자괴감과 열등감, 분노를 경험한다. 이렇게 쌓인 스트레스를 건전한 교류를 통해 해소하지 못하면 누적된 감정은 또 다른 사회적 약자에게 표출된다. 개인의 위기가 사회 갈등을 야기하고 불안한 사회를 낳는 것이다.

‘행동 뒤에 숨은 심리학’을 쓴 이영직 작가는 “개인의 고립이 깊어지면 모두를 적으로 돌리려는 심리가 행동을 지배하게 된다”며 “나는 나름대로 열심히 일했는데 아무런 결과가 나지 않으면 주위 사람들의 탓으로 돌리게 되고, 그 분풀이가 ‘묻지마 범죄’”라고 정의했다.

이병태 카이스트 교수도 “사회적으로 고립된 개인은 스트레스를 해소할 기회를 찾지 못한 채 우울과 불안 등 부정적 감정에 침잠하게 돼 때로는 극단적 폭력성을 드러낸다”며 “실직이나 이혼 등으로 고립된 개인이 증가하면 각종 범죄에 이어 사회 정체로 이어질 수 있다”고 설명했다.

악순환을 끊을 수 있는 건 결국 연대와 교류다. 전문가들은 사회적 유대를 강요하기 어려운 만큼 다양한 연령 성별 직업 계층이 모이고 교류할 수 있는 작은 지역 커뮤니티가 생성돼야 한다고 조언했다. 개인의 직접적인 체험이 없으면 해결할 수 없다는 게 공통된 의견이다. 또 개인의 자율성을 높이면서 타인을 배제하지 않는 새로운 공동체 의식이 필요하다고 입을 모았다.

김윤태 고려대 교수는 “고립된 개인, 사회적 해체는 전 연령대에서 일어나고 있다”며 “평생교육 시설이나 체육시설, 도서관, 미술관을 늘리는 등 다양한 형태의 공동체 이웃조직이 활성화돼야 한다”고 말했다. 그는 “옆집에 누가 사는지 모르고 친한 친구도 1년에 한 번 보는 경쟁사회에서 어떻게 유대가 생길 수 있겠나”며 “여가를 즐길 수 있는 워라밸 정책과 공동체 문화를 배울 수 있는 학습 환경 등 다방면의 노력이 필요하다”고 강조했다.

박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr